最近一段時間,紅木朋友圈都在盛傳世存最大的海南黃花梨千年老料巨木驚現江湖,并被有嶺南魯班之稱的伍炳亮先生購藏。這在海南黃花梨材料幾近絕跡的今天,不啻為一顆炸彈,在行業內引起了不小的震動,大家都想一睹稀世海黃巨木的真容。更有知情人士稱,這根海黃巨木其實原本就曾為伍炳亮所有,今天算是“物歸原主”。這其中到底有何曲折呢?帶著這個疑問,筆者到有中國第一僑鄉、中國紅木家具之鄉的臺山走訪了伍炳亮本人及幾位知情的業內人士。

與國寶級海南黃花梨千年野生老料巨木重逢,伍炳亮感慨萬千

重逢 —— 存世最大的海南黃花梨千年老料再現江湖

時光倒回到1994年,那年的一天,伍炳亮收到了一個令他無比震驚的消息,在海南驚現出一根長420多厘米,重達700多斤的稀世海南黃花梨油梨老料。根據伍炳亮長期以來的從業經驗推斷,如果該消息屬實,這根老料起碼生長超過2000年以上才能有如此體量,并且是存世的海黃老料中體型最大的。伍炳亮馬上聯系賣家,讓對方盡快將這個舉世罕有的大料運過來。

當伍炳亮第一眼看到這根老料的時候,就被深深地震撼了。這根老料不僅口徑大、尺寸長,而且那經歷過千百年風化才能形成的皮殼,暗暗地滲透著一股帶著歲月沉淀的韻味,這是伍炳亮見過的海南黃花梨野生林材料中前所未有的,他斷定此料樹齡超過2000年以上,當即高價買下。幾年后,一位愛好海南黃花梨并致力推廣海南黃花梨文化的摯友收藏家多次表示,希望能收藏該材料。為了成全摯友,伍炳亮忍痛將此老料出讓了。但在內心深處,伍炳亮一直以來對這件稀世罕見的海南黃花梨大料念念不忘,腦海里不時會出現它的形象,那是一種魂牽夢繞的感情。

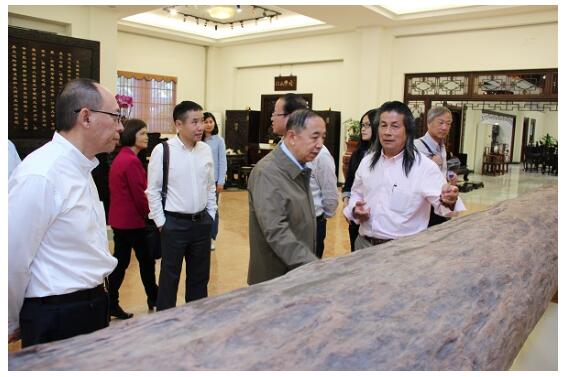

伍炳亮向同行介紹分享與國寶級海南黃花梨千年野生老料巨木重逢的傳奇經歷

終于,皇天不負有心人,最近伍炳亮與這位摯友藏家溝通的時候再次提及該老料,對方被他那深深的情懷所感染,最終取得了共識,友人愿意將之割愛出讓回給伍炳亮。當這根存世最大的海南黃花梨老料運回臺山伍氏興隆,再次出現在伍炳亮面前;當9個員工將它從車上合抱抬下來的那一刻,他再也無法掩飾激動的心情,快步上前深情地撫摸著老料的皮殼。那一刻,伍炳亮感覺就像一個失散多年的孩子重回自己懷抱一樣。多年的心愿得以實現,懷著激動和感恩的心情,伍炳亮表示未來會將這件千載難得的海黃老料陳列于在建的伍炳亮海南黃花梨藝術博物館之中,讓更多人更加深入了解祖國海南所產的國寶海南黃花梨的歷史與文化。

回顧 —— 走遍海南,海黃之美改變人生

要理解這根海南黃花梨千年老料的意義,需要我們回顧伍炳亮三十余年的從業經歷,這種回顧其實也是對中國當代高端黃花梨傳統家具行業歷史的回顧。伍炳亮的前半生,基本就是一部與黃花梨相依相伴的傳奇人生。1979年,改革開放伊始,廣東等沿海地區的民間有不少人開始從事搜購老舊家具等。懷揣不足兩百元的“創業資金”,伍炳亮也加入了這一行列,做起了古董家具的生意。他經常趁著早涼,踩著自行車在臺山、廣州附近方圓百里走街串巷搜購家具。而與黃花梨的結緣,也發生在這搜購過程中。

1981年,伍炳亮去了一趟海南島,走遍了島上的各處村寨,既為搜購老家具,也奔著一種最為珍貴的傳統家具用料——“海南黃花梨”。功夫不負有心人,在次年一次前往三亞崖城地區,伍炳亮終于見到了這一堪稱傳說級別的美麗木料。

海南黃花梨月洞形棚架床(伍炳亮作品)

多年以后,回憶起當時見到的海南黃花梨,驚嘆于它的瑰麗多姿,伍炳亮說他“深為折服”。而這次的經歷,對他的人生也可謂意義重大。“它從此改變了我的人生命運,拉開了我人生中大量收購海南黃花梨老家具和材料的序幕。”伍炳亮對此念念不忘。

創業 —— 窮搜博采,精工匠心仿古器

在搜購老家具的過程中,伍炳亮特別留意于一些款型經典的家具,在自己心里逐漸樹立一個“經典家具”的藍本。憑著在心里建立的這個標準,在一堆家具中,他可以不費力地從中挑出最經典的造型。

這種審美眼光,或許更應該稱為一種“直覺”,而這種直覺只能在無數的實踐歷練中產生。對于收購回來的老家具,伍炳亮并不像別人一樣急著拿去倒賣賺差價,而是潛心研究,有時更是反復拆裝,從整體造型到榫卯細節,去把握傳統家具的各種設計精要。

而在這時,國內外也隨之掀起了一股收購明清家具的“熱潮”,一些品相完整,擁有經典款式的老家具在短短的幾年間幾乎被搜購一空。受此影響,伍炳亮的老家具收購生意也受到影響,他感到越來越難買到讓他“看上眼”的老家具了,這期間他收上來的家具大多帶有不同程度的破損,伍炳亮開始萌生去修復缺損老家具的想法。這個想法最終促成了他建廠置業,興隆紅木工藝廠就此誕生,主營就是傳統家具的修復仿制。

巔峰 —— 無奈的輝煌,從海黃到越黃

企業成立伊始,大批的仿制改良作品便不斷問世,而在用料中,伍炳亮最為珍愛的還是海南黃花梨。雖然彼時材料資源相對還比較充足,但同樣來之不易,大多是來自于海南當地經砍伐后遺留在山上的彎彎曲曲的樹頭、樹根,以及一些村寨里的蓋房老料和農具、家具上拆下來的老料。

由于有之前在海南大量收購黃花梨材料的經歷,當時的伍炳亮,在業內擁有的海南黃花梨材料數量頗為可觀,所以他早期制作的海南黃花梨家具作品,在用料方面都十分精良,厚重寬大的板材屢有使用。這樣做了幾年之后,隨著海南黃花梨資源逐漸枯竭,通過原先的渠道已經很難再找到好料了。

就在這時,也就是上世紀九十年代末,越南黃花梨開始大量引進國內,這給了彼時這遭遇材料困擾的伍炳亮形成個人家具作品風格的歷史機遇。在此期間,他開始利用豐富的越黃資源,從各種圖籍、字畫、瓷器、青銅器乃至老家具殘件中汲取造型、雕飾題材等創作靈感。經他設計制作的明式黃花梨仿古家具,鑒取了傳統廣作家具的一些特色,如用料沉重,偏于壯碩渾厚,整體風格意味更貼近于漢唐時代的石雕,而有別于纖秀單薄的明式文人制器。特別是他的一些大型明式床榻、桌案,更是豪邁大氣,代表了伍氏明式黃花梨家具更高階段的藝術成就。這種開拓既有別于他人,也有別于傳統,可謂開辟了明式黃花梨家具藝術的“豪放”一派。

相比以往大量采用海南黃花梨的高仿時期,此時的伍炳亮家具制作開始進入到藝術再創階段,更多地融入了自己的積淀與理解,無論是在數量和質量上,都進入到一種巔峰狀態,個人風格明顯成熟。但是,海南黃花梨的缺位使這個巔峰在某種意義上成為了一種無奈的輝煌,也成為伍炳亮的一個心結。關注更多資訊可搜索微信公眾號:scjbq2016

變法 —— 一木一器,再鑄海黃榮光

進入新千年之后,伍炳亮也進入了一個嶄新的境界,他對傳統家具的改良創新已近乎爐火純青,將不同時代、不同地域的家具流派風格融會貫通,并加以改良創新。這些家具大多屬于依托傳統、融合時代的一種藝術新創,很多款型在歷史上找不到原樣可加依照。

積數三十余年來專業生涯的經驗所得,伍炳亮系統地總結了“型”、“藝”、“材”、“韻”四點,成為仿古家具的設計制作和評判準則。他將這四點理論貫穿始終,其家具作品以“型精韻深、材藝雙美”的藝術特點和審美高度而聞名全國。

近幾年來,已經頗具經濟實力,并具有充分專業自信的伍炳亮不惜代價,重金購進市場已經極為稀少的海南黃花梨老料,在加上自己以前的一些積存,嚴格按照“型”、“藝”、“材”、“韻”這四點準則來開料設計一批海南黃花梨家具。因為海南黃花梨價位的居高不下,這樣成系列地設計制作海南黃花梨家具,在業界十分罕見。對伍炳亮自己而言,這距離他上一次成規模地做海南黃花梨家具,也足有十余年之久。

相比過去而言,伍炳亮近年的這些海南黃花梨家具作品,在工藝手法和制器風格上都有所突破。其中有些家具更為“一木一器”,采用全榫卯可拆裝的駁接手法,制器風格偏于精工細謹,將“型”、“藝”、“材”、“韻”都發揮到極致。通過這種“變法”,伍炳亮從中完成了對自己制作水平的一次檢驗和藝業創作經歷的回顧。另有一些大型的海南黃花梨床、案,則延續了他雄渾大氣的慣有風格,但在細節上更為審慎,比如羅漢床腿足的鎪挖兜轉,處理得更為優美精到。對于今日的伍炳亮而言,海南黃花梨也已非簡單的一種材質,而更應視同摯交老友,承載了自己從業三十余年來的經驗記憶。

在過去短短的一二十年里,海南黃花梨由盛而衰,資源很快被消耗一空,相應地卻沒有涌現多少精品家具予以傳承。面對這個狀況,伍炳亮坦言:“在起初的創業中,海南黃花梨帶給我們的是財富,使我們在業內得以立足。但限于當時的制作工藝水平,我早期制作的那批海黃家具,并不能讓自己滿意。而在今天,看到海南黃花梨資源的枯竭,我更覺得有責任去為它做些力所能及的事。用最嚴謹、最負責任的態度,去做一批既對得起前人,又經得起后人檢驗的家具出來,真正賦予這些木材第二次生命。”

仿佛是一種宿命,一種隱喻,也更像是上天對伍炳亮苦心經營三十多年,為中國傳統家具傳承嘔心瀝血的獎賞,今天,這根分離多年的黃花梨千年老料用回到了伍炳亮身邊,猶如魂縈夢繞的情人重逢。這幾天大量到訪的來賓與客人,都駐足觀賞暫存在伍氏興隆大門前的這根巨型老料,每個人都由衷地發出驚嘆,紛紛拿出手機拍照或者與其合影。伍炳亮希望通過這根稀世罕有的海黃老料的展示,能引起大家對于海南黃花梨的關注與熱愛,并進一步深刻理解中國傳統家具的文化藝術價值,如此,他與那位摯友收藏家都將深感欣慰。我們更期待伍炳亮海南黃花梨藝術博物館建成后,這根國寶級海南黃花梨野生林老料巨木作為鎮館之寶陳列面世的那一刻,相信它將會以一種新的形式延續著其千年的生命,并在未來煥發出更璀璨的光芒,生發出更深刻的意義。(原文刊載于《深圳特區報》 文/劉源屏 占沛君)