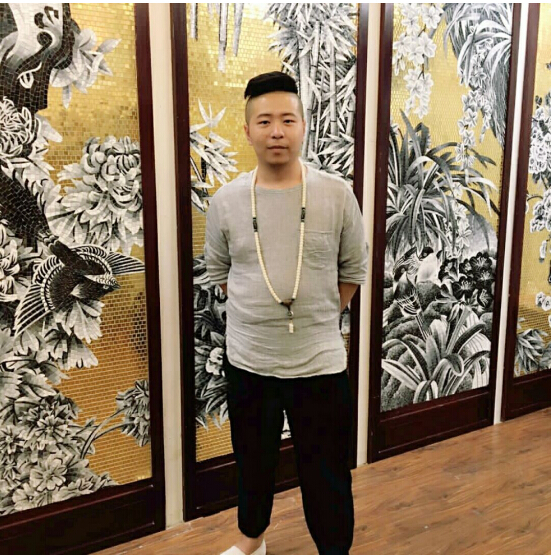

張宇(別名:張博然),一道印象設計工作室總監,中國CIDA注冊設計師。

在工作室一間辦公室里,張宇接受了本刊記者的專訪。身居龍城太原15年,如今的張宇已經擁有了自己的工作室,并積累了一定的客戶群體,7年之中,張宇從基層的設計人員做起,在不斷的磨礪中成長,在不斷地挫折中認清自己,也在不斷的設計中找到自己。張宇經歷了一個優秀設計師所經歷的基本過程。今天,他坐在工作室的辦公室里,依然會想起當年走過的日子。“我擁有過一段‘自由’的時光,這段時光在人的一生中很短暫,但是卻彌足珍貴。所謂自由,實際上在人的一生之中是比較少的。我們無法獲得全部的滿足,只能獲得一部分,甚至是一小部分,但是這也是最讓人覺得深刻的一部分。”

設計師張宇(博然)先生所涉及的設計領域包括 家裝 設計、別墅大宅設計、餐飲設計、樣板間設計等,他是一個精益求精的探索者。在太原出生長大的張宇,性格中有著從容淡定的一面,在他的作品中,他同樣傳達著現代都市生活中所缺少的溫暖與從容。

記者在與張宇交流之中,可以感受到他身上所散發出來的如同風一樣的感受,灑脫,自信,個性,不羈。他柔和的嗓音,無法掩飾住他的自信。這在他的很多作品中均有體現。

記者:張宇先生,您好!很多設計師覺得做設計很累,面對客戶,面對圖紙,您是否也覺得疲憊、厭倦?有的設計師因為不堪忍受或者別的原因放棄設計而改行做別的工作,您怎么看?

張宇:人都有疲憊的時候,累或者不累,有時候心態很重要。很多設計師一開始都有著很美好的抱負和追求,這個時候的設計師,做設計會做得很開心,但是一段時間之后,他們就會發現很多事情和自己想的不一樣,或者每天重復的工作讓他們厭倦,我想很多設計師都經歷過或者正在經歷這樣一個時間段。每個人,不管什么行業,都應該有一顆執著的心,當你堅持過后,你或許就不會覺得累了。設計是一種享受,把設計當作任務的設計師,肯定會感到累的。

有的設計師轉行做別的,其實這很好,當然每個人的想法不同,我們都想去改變自己的人生,這很正常。關于改行的問題,我覺得這是機遇的問題,如果面前有一個很好的讓自己成功或者實現夢想的機會,但是要讓你放棄設計,要不要放棄?設計師也有很多的苦衷,束縛,總是會存在,很多時候我們會根據現實情況不斷做出調整和應變。

記者:從第一天開始到今天,發展和自己的預期一致么?

張宇:我和我的團隊更加在乎我們的設計品質的提高,這是我們追求的核心目標。我們希望我們的設計能夠達到業內公認的品質水平,這也是我們現階段的目標。當然,我們知道要做到這一點并不容易,我們正在嘗試,正在努力,做設計需要堅持,那么我們就堅持朝著這個方向走。

記者:能否向我們介紹一下您對您家設計理念是什么?

張宇:生活中我永遠是最簡單的家人至上原則。大家庭其樂融融之樂總是讓我倍感溫暖。

當初新家的規劃的時候我的腦海總是閃現家人在一起生活的各種場景,而如何為家人打造承載這一切的空間讓我尋思良久,方案做好再回頭推倒從來,如此反復多次。最終一個敞亮的餐廳、半開放式廚房、相對獨立的書房、客廳等公共空間與兩個臥室及兩個大的收納儲藏空間有機地結合在一起,做出開放而又有彈性的機能設定。在確立了使用機能的需求,分別研究空間的本質、隱私界定、創造視覺與空間的延伸性、平衡實質空間需求與空間的本質的堅持。整體空間以白色為基調,強調自然而然的舒適,中性的深灰色從地面延伸到墻面以創造出獨一無二的整體性。空間中的家具是統一的奶咖色讓純凈的生活容器產生出寧靜與柔美,在這個溫潤的空間中我的家人感受到悠閑沉潛的情緒并順著時光的流動益加呈現了層次的豐富感。也讓我在這個紛紛擾擾的社會中還能保存一方寧靜。

記者:對于空間享受功能,你覺得一個完美的空間,應該具備哪些特性?

張宇:一個完美的空間,應該首先讓人能夠融合,包括公共空間、商業空間和生活空間等,都應該能讓人身處其中,感應到某種信息。比如進入一個高級餐廳,就應該能讓人心情愉悅,視覺上就能讓人產生“這里的東西一定美味”的期盼;進入一個樣板房,就應該能馬上產生“我在這個客廳里,這樣休閑比較舒服”的代入感;進入一個現代、高檔的商業賣場,也應該讓人越逛越覺得應該再來,而不是被當做純粹的進行買賣的空間。一個好的空間陳設設計師,應該具有這樣的能力,就是讓你所設計的空間,無意中就能打動、吸引每一個進入其中的人。

記者:你覺得現代人的生活中最缺少什么?

張宇:傳統中的中國人,骨子里都是“慢”,那既是一種環境,也是一種心境,很注重過程,在過程中“修身養性”。而大部分的現代人則患有有嚴重的“修養缺乏癥”,追求速度,追求結果,忽視過程,忽視審美,反映在公共空間、商業空間和生活空間上,就是“抄襲”,誰家擺了這個花瓶很好看,我家也擺上一個——這樣的心理太多,千人一面,千家一律。所以,誰慢得下來,誰才能活得與眾不同,活得有質量。現代人,心境一定要“慢”,只有慢下來,才能享受到自己親手創造的物質與精神財富。

記者::你理想中的生活方式是怎樣的?

張宇:快工作,慢生活——把時間花在“慢生活”中,體驗生活,獲取豐富設計靈感,才能在工作中快速突破設計瓶頸,做到少返工、少修改。小部分時間好好工作,大部分時間慢慢生活。

他一直堅信自己的設計理念“功能滿足前提下,使實用空間最大化,之后給家一道印象。”