馬扎就是小折疊凳,古人叫“胡床”,意思是胡人的坐具,或來自胡人的坐具。隋朝時忌言“胡”,以其交腿而立,改稱“交床”、民間也叫“交杌”、“交凳”。因為小巧輕便又可折疊便攜,既可作登踏上馬之用,又可于途中隨時下馬歇息小坐,因而也叫“馬扎”。

關于胡床最早的文字記錄是《后漢書·五行志》里的“靈帝好胡服、胡帳、胡床……、京都貴戚皆競為之”,有人據此推斷胡床大概就是在東漢年間由西域傳入中原的。而現存最早的出土史物是河北東魏趙胡人墓出土的女傭,其右腋下夾一胡床。

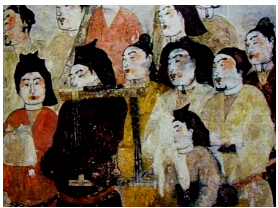

山西太原北齊徐顯秀墓的壁畫《出行圖》中,一侍從肩負胡床隨時候用。

馬扎的座面基本由繩索、皮條等軟織物連掛而成,中原人也有以藤編軟席作面,收疊時自然下垂而合,行可捆扎于馬背或由侍從扛挾,停可展開即用,確是非常輕巧便捷實用。這一形制延續至今,即便今日許多街邊大爺所坐或是行軍馬扎,仍然與古時并無二致。

上折式硬座馬扎是后期另一形制,起始年代并無明確記載。現存實物最早出現于明,相信這也與明代硬木家具的興盛有關。其以兩面內裝硬木直欞的木框作座面,四周雕飾収,合時座面上提并攏,足部帶踏,連接部位多以銅件加固裹飾,整體體量加大,華巧貴氣及堅固遠超前類。

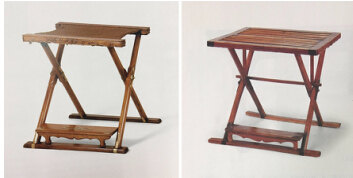

左圖軟屜式交凳,2011年5月嘉德拍賣以218.5萬元人民幣成交(單件)

右圖為上折式交凳,1997年佳士得紐約春拍以32.15萬美元成交(一對)

洋人也有“馬扎”,叫Campstool,即露營凳,可知其同樣為戶外行歇之用。它最早發源于古埃及,在英美知名博物館中仍可見3000多年前留存下來的精致實物,年代遠早于“胡床”。傳入歐洲后,又演變為宮廷家具中的軟座交凳,裝飾極為華美。我們的“胡床”會不會是經由匈奴人輾轉而來的舶來之物,是個有待考證的有趣課題。

許多學者認為馬扎的流入開啟了中國人向高坐形態的轉變,在中國人的起居生活演變和家具發展史上有里程碑式地位。而交椅也是由馬扎(交凳)演變而成的一種帶靠背、撘腦和扶手的大型折疊坐具。但無論是交凳還是交椅,古時自都不是尋常百姓們之用,用者非尊即貴。

正因其別致靈巧而地位不凡,古之文人雅士也多有青睞和吟誦。白居易有詩“池上有小舟,舟中有胡床,床前有新酒,獨酌還獨嘗。”,杜甫有“幾回沾葉露,乘月坐胡床。”,而李白的“床前明月光,疑是地上霜”則更是婦孺皆知的千古名句了。

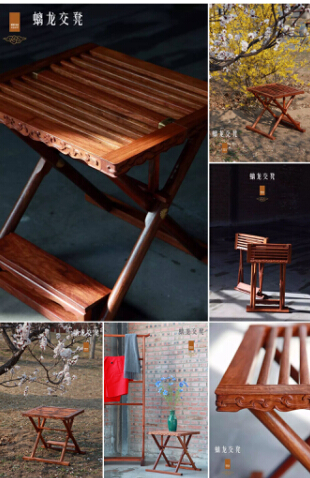

一把小小的折疊凳竟有這樣的來頭,自然身價不菲,也難怪在拍賣行中拍出了令人咋舌的金額。那么,下面這把復制于公元2017年初的上折式花梨交凳,又將值多少錢呢?

尺寸: 長470*寬510*高470mm (收合高820mm)

材質: 花梨木(刺猬紫檀)

輔材: 銅件

工藝: 全手工、榫卯、雕刻、打磨、包銅

出品: 美盈 家居

年代: 2017年

原型:王世襄《明式家具研究》上折式交杌

佳士得1997年紐約秋拍畢格史家藏上折式交杌

本文參考書目包括《明式家具研究》 、 《坐具的文明》 、 《明式家具二十年經眼錄》 、 《黃花梨家具拍賣投資大指南》 、 《明清家具珍賞》 、 《中國宋代家具》,圖片來源于網絡、書籍或作者實地拍攝,由花梨小胖及花梨PAPI醬協助整理。