皇宮圈椅,由圈椅演變發展而來,作為古典家具中“美的典范”,它是紅木家族中當之無愧的大腕明星。

近年來在各大拍賣行熱拍的古典家具藝術品中,皇宮圈椅頻頻拋頭露面。皇宮圈椅這一“經典款型”魅力何在?其形與魄蘊含了我國古代哲學中哪種思想?本篇記者特邀中國文物學會傳統建筑園林委員會副秘書長、宮廷家具修復專家關毅先生以“太和木作高仿乾隆花園皇宮圈椅”為例進行解讀。

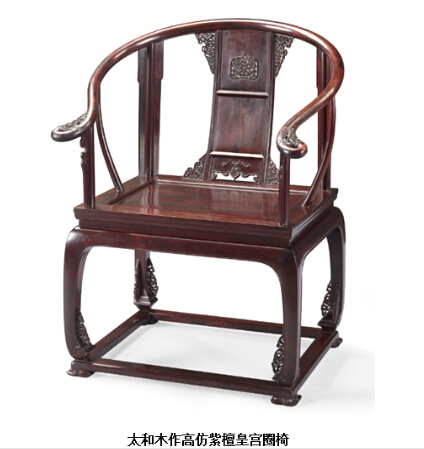

“天圓地方”是中國人文化中典型的宇宙觀,不但建筑受其影響,也融入到了家具的設計之中。“采天地之精華,博百家之長”。京作宮廷家具優秀代表太和木作以“故宮乾隆花園收藏的有束腰帶托泥圈椅”為藍本高仿出紫檀、紅酸枝、金絲楠木皇宮圈椅,用材選料精細,雕刻裝飾華美,雖一改明代素圈椅的質樸大方,但依然不失圈椅以舒適為主的造型主旨,骨子里卻透出帝王的霸氣與文人的閑情逸致。

太和木作皇宮圈椅就其形式上來說靠背是圓弧形、下部是鼓腿彭牙組成近似正方形的空間,整體觀之,上圓下方,以圓為主旋律,圓是和諧,圓象征幸福;方是穩健,寧靜致遠。圈是圓,座是方;圓是虛,方是實;圓是活潑的,有動感;方是規矩的,以靜制動。這種中國文化智慧盡現其中,足現傳統家具的經脈。

提到“天圓地方”,我們很容易聯想到中國哲學學說中的另一精髓—— 中庸之道,這種學說體現了我們祖先為人處世的方式,古人在幾千年的社會實踐中證明了他的正確性。太和木作皇宮椅半包圍的扶手與靠背相連,行如流水、通暢無阻、暢快淋漓,椅背的靠板為三截攢框,上截的開光鏤空雕變體的卷草花紋;中截鑲癭木,不作雕飾;下截雕云紋亮腳,外輪廓似倒掛的蝙蝠。靠背板上下和椅圈及椅盤相交的地方,裝了四塊較大的鏤空角牙,加強了靠背板的裝飾效果。扶手出頭外彎的圓弧之內和四足馬蹄內面以上,將原木要剔掉的木材,透雕成卷草紋,特別是扶手出頭處是難度極高的三面透雕加浮雕,要整挖過橋并將中心掏空。椅面平坦,寬闊大氣,四足下有托泥,托泥下小足雕卷云紋。設計成優美的S 型彎曲,呈現出一種曲線的柔美。造就了圈椅設計中的收放自如,不偏不倚,出眾且委婉。

由關毅先生親自設計的皇宮圈椅,十分注重于中國人傳統文化內涵相呼應。其精巧的設計不僅呼應了“天圓地方”的認識論,其曲線與直線的相結合也體現著陰陽平衡的中庸思想。

太和木作高仿乾隆花園皇宮圈椅,其后背搭腦與扶手是一條圓潤流暢的曲線組成,曲線順勢滑向前方形成扶手與鵝脖相接而下,成為一個整體。在此值得一提的是,太和木作在精仿過程中對乾隆花園原版皇宮圈椅進行了改進,主要表現在略略加粗了后背搭腦處,由此一來使得皇宮椅在觸覺顯得更加厚重,視覺上表現的更加沉穩、大氣。

人坐在太和木作皇宮圈椅上,兩手、兩肘、兩臂感覺到非常舒適,體現了椅子設計制作的精良的同時也從細節中體現了設計“以人為本”的設計思想,達到了人與物的和諧共處,器物服務于人,人的本性更可以與器物相適應,與“天人合一”的思想不謀而合。

近年來,不少實力派收藏家紛紛從上海、廣州、大連各地慕名到位于華威橋泓鈺博B1層的太和木作宮廷家具藝術館,為得是近距離目睹與搶先預訂太和木作皇宮圈椅,據太和木作銷售部反饋,皇宮圈椅作為太和木作獲得消費者無數好評的其中一款家具,目前已經賣斷貨——光被現金預訂就達到200套,可謂供不應求。

太和木作家具尤其是皇宮圈椅暢銷國內,名震四方的原因有很多個,除了在上期中我們總結的擁有正統宮廷味道、料不厭精之外,其中結構嚴謹、結實耐用是其最為實際的特點,這一特點體現了太和木作精湛的宮廷家具制作技法。

首先,說“圈”上的工藝,很多紅木企業做皇宮椅往往愛把上面這個圈兒做成一個圓,其實不合古人的規矩。據實測研究,宮廷皇宮椅的圈沒有正圓的,整個圓圈要收得略微有點扁。安裝靠背板的地方,弧度要接近平,符合人體工程學這樣脊梁靠上去才舒服。

其次,圈椅的扶手不能做成正圓,因為人的胳膊不是螃蟹,不能一直圓著架過來。而要做得接近直而又不是筆直,太和木作工匠們做圈椅時對老祖宗留下的東西再三琢磨,所以才會做得恰到好處。

此外,皇宮椅制作時還要特別注意各部位比例協調,中國傳統美學歷來講究“美即和諧”,這在家具各部位的尺寸上都有體現。如皇宮椅的接榫,都在胳膊肘稍稍靠后的位置;聯幫棍的粗細,要與椅子腿的粗細和冰盤厚度等構成合適的比例關系,它們之間要有逐漸過渡的層次感。

太和木作的皇宮椅不僅深受消費者青睞,也多次得到文化藝術界名人如著名播音主持人趙忠祥老師、倪萍老師、著名歌手付笛聲、任靜、江濤等的好評。他們一致認為太和木作的皇宮圈椅得到清宮造辦處的真傳,更是“青出于藍而勝于藍”——這主要表現在太和木作皇宮椅扶手與靠背形成的斜度、圈椅弧度、座位高度在組合上比例協調,構筑了完美的藝術想象空間。其造型圓潤優美,體態豐滿勁健,超出了一般的坐具,達到了“天人合一”的境界。